生きもの歳時記

万葉の生きものたち / 秋の植物

楓(かえで)

カエデではなく、一般的にはモミジと言ったほうがわかりやすいかも知れません。しかし、モミジという名の植物は無く、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジの3種を総称してモミジと呼ぶのが一般的です。一方でカエデとはカエデ属に含まれる植物の総称です。カエデ属は世界中で約150種、日本国内では約20種が知られています。

カエデ属には有用な種も多く、世界中でさまざまな用途に利用されています。たとえば、北米産のハードメープルは家具材などとして大変人気のある木ですし、カナダ国旗のカエデとして有名なサトウカエデは樹液に蔗糖(しょとう)を多く含むためにメープルシロップの原料となります。さらに、日本の固有種であるメグスリノキは眼病の薬として樹皮や木材を煎じて飲用されます。また、新緑、紅葉が美しいことから、古くから庭木として利用されており、200を超える園芸品種が知られています。

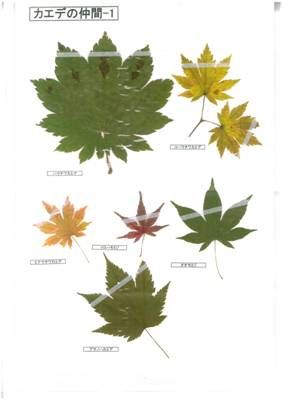

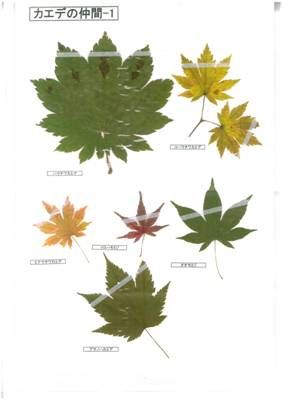

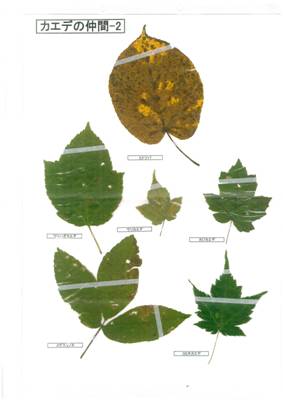

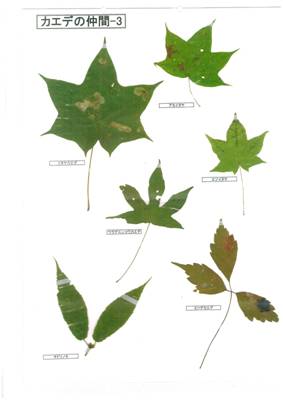

様々なカエデの葉

手のひら状だけでなく、切れ込みのない種や、3枚一組で1枚の葉になる種など様々

ころで、皆さんはカエデの花を見たことがあるでしょうか?春先、新緑の頃に小さな、小さな花を咲かせます。小さくて目立たないので、ほとんど気がつくこともないかと思いますが、春が来たら気をつけて見てみてください。なかなか可愛らしい花ですよ。

我がやどに もみつかへるて 見るごとに 妹をかけつつ 恋ひぬ日はなし

(田村大嬢 万葉集 巻八 一六二三)

我が家の庭に黄葉した楓を見るたびに、あなたを思って恋しく思わない日なんてありませんよ。

紅葉したカエデ(ミネカエデ)

まず黄色く色づき、徐々に赤くなる

恋しい人を思う気持ちを表した歌ですが、どことなく秋の寂しさも感じさせます。この歌で秋を表現しているのは「黄変蝦手(もみつかへるて)」という言葉ですが、現代のわれわれの感覚とは異なり紅の「紅葉」ではなく、黄の「黄葉」を表現しています。万葉集では「黄葉」を歌ったものが「紅葉」よりも圧倒的に多く、黄色が秋を表す言葉の主体になっています。現代では「こうよう」といえば「紅葉」と書きますが、万葉の昔には「黄葉」と書いたほうが普通だったのかもしれません。

紅葉したカエデ(ミネカエデ)

まず黄色く色づき、徐々に赤くなる

カジカガエル

また、小さな子どもの手をもみじ手というように、現代のわれわれは人の手を想像します。ところが、万葉集ではカエデは蝦手と表記されており、カエルの手に見立てています。カエデという言葉も「かへるで」が転じたと言われています。/p>

今も昔も同じカエデを見ているのに表現が異なる、言葉もそれが表す感覚も時代によって大きく変化していることがわかります。

カジカガエル

ちなみに、カエデの代表格であるイロハモミジの葉は先端が5~7つに分かれます。人の指は5本、カエルの指は4本、私から見ると人の手のほうが似ている気がしますが、わざわざ蛙の手に見立てた感覚は非常に面白いですね。

■参考文献

北村四郎・村田源 (1979) 原色日本植物図鑑 木本編[Ⅰ] 保育社.

佐竹ら校注 (2000) 新日本古典文学大系2 萬葉集二 岩波書店.