生きもの歳時記

万葉の生きものたち / 冬の動物

鯛(たい)

タイといえばマダイ

タイといえば、一般的にマダイのことを指すというのは間違いないでしょう。

古来より冠婚葬祭や神事に用いられてきたように、私達にとって最も馴染みの深い魚のひとつです。お目出たいお正月飾りの門松に二匹のタイの頭部をしばり合わせたものを取り付け厄除けとしたり、「にらみ鯛」と言って正月三が日の間は、食卓に飾られた尾頭付きタイの塩焼きを決して箸をつけずに、ただ眺めることにより一年を災厄なく無事に過ごすことを願う習慣もあるそうです。ご馳走を目の前にして睨むだけとは、なかなか我慢の必要なことです、魚好きには尚更なことでしょう。

万葉集にもそんな鯛を食べたい心情が詠まれています。

醤酢に 蒜搗き合へて 鯛願ふ 我にな見えそ水葱の羮

(長忌寸意吉麻呂 万葉集 巻十六 三八二九)

醤と酢に蒜を搗き加えて鯛を食べたいと思っている私にみえないようにしなさい、まずい水葱の吸い物を。

醤油(当時は魚醤)や酢をつけて、蒜(ネギやニンニクの古名)をつまに添えて食べたのでしょうか・・・。

他にもうひとつ、万葉集において鯛が取り上げられている歌があります。冒頭に亀こそ出てきませんが、これは皆さんもご存じの浦島太郎のお話を取り上げた長歌です。既に当時船を用いて鰹や鯛を釣る漁が普通に行われていたことが窺うことが出来ます。

春の日の 霞める時に 墨吉の 岸に出で居て 釣船の とをらふ見れば 古の ことそ思ほゆる 水江の 浦の島子が 鰹釣り 鯛釣り誇り 七日まで 家にも来ずて 海坂を 過ぎて漕ぎ行くに わたつみの 神の娘子に たまさかに い漕ぎ向かひ 相あとらひ 言成りしかば かき結び 常世に至り・・・・

(高橋虫麻呂 万葉集 巻九 一七四〇)

春の日の霞んでいる時に、墨吉の岸に出ていて、釣船が波に大きく揺られているのを見ると、遠い昔の事が思われる。水江の浦の島子が、鰹を釣り鯛を釣って調子に乗り、七日に及んでも家に帰って来ず、海の境を超えて漕いで行くと、海神の乙女に偶然行き会い、語り合って約束ができたので、契りを結び、常世の国に至り・・・

タイと言えばマダイと言いましたが、名前に「タイ」と付く魚は大変多く、キンメダイ、アマダイ、フエフキダイ・・・など、300種以上もいると言われています。現在、日本列島とその周辺にはおよそ3,800種余りの魚がいるとされていますが、これらのうちの結構な割合をタイと呼ばれる魚が占めていると言えます。

しかし、マダイと同じタイ科に属し近縁のものと言えるのはチダイ、キダイ(レンコダイ)、クロダイ、キチヌなどの合計13種類だけです。その他のものはタイに似て魚らしい姿であるとか、赤い色をしていると言うようなことから名前を付けられたそうです。タイでないタイの多さに圧倒されそうですが、それだけ私達にとってマダイの存在が大きかったことの現れとも考えられます。

マダイによく似た赤いチダイ

クロダイ

マダイは北海道の中北部と琉球列島を除く日本全域と朝鮮半島から東南アジアの一部までの大陸沿岸に広く生息し、日本近海でみられるタイ科魚類としては最も分布範囲の広い種です。産卵期は4~6月頃で、南方の海域で早く始まり北方ほど遅くなる傾向があります。産卵期になると外海の深場から産卵のために群れをなして浅場に集まるので漁獲されやすくなります。この頃のマダイは産卵前で体内に養分を蓄積しているため見た目の色艶、食味ともに素晴らしく旬を迎えます。またちょうど桜の花の咲く時期にもあたりますので、桜鯛と称されて特に珍重されます。

霞敷く 波の初花 をりかけて 桜鯛釣る 沖の海士舟

(西行 山家集)

たなびいている霞の中から、折り返す白波が初花のように見え、その沖合で海士たちの舟は桜鯛を釣っているよ。

ただし、産卵後のマダイは産卵のために消耗し身が痩せてしまい食味も落ちます。それを同じ頃に収穫される麦の残り物、つまり芯が空っぽの麦藁に引っ掛けて麦藁鯛などと呼んだりします。持ち上げられたり、下げられたりマダイも大変です。

マダイの卵

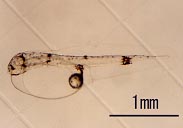

マダイの孵化間もない仔魚

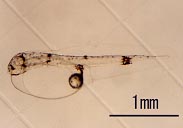

マダイの後期仔魚

マダイの卵は直径1mm前後の真球形、無色透明で海の表層を漂います。また、孵化した仔魚も全長2mm程の脆弱なものでまだ遊泳力もなく、暫くの間はプランクトン生活を送ります。成長とともに遊泳力が発達し徐々に海底近くへ移動します。

海底に辿り着いたマダイの幼稚魚は水深10m前後の沿岸の浅場を生育場所として利用することが多く、その底質環境は地域の特徴に応じて平坦な砂底域から、海草のアマモが繁茂したアマモ場までと様々です。そのような浅所で成長した幼稚魚はやがて成魚が棲む外海に面した水深30~150mの岩礁域へと移動して行きます。

マダイは長生きをする魚としても知られており、水族館等での飼育記録では30年以上生きるようで、寿命は40年ぐらいあるではと考えられています。はたして天然海域でどれくらいまで生きているのか定かではありませんが、全長1m以上、体重10kg以上という大物が漁獲されることもあるようです。しかし、そのような大物は様々な環境の変化などによって、以前と比べるとすっかりと少なくなってしまったようです。

マダイの卵

マダイの孵化間もない仔魚

マダイの後期仔魚

■参考文献

佐竹ら校注 (2000) 新日本古典文学大系2 萬葉集二 岩波書店.

佐竹ら校注 (2003) 新日本古典文学大系4 萬葉集四 岩波書店.

鈴木克美 (1992) ものと人間の文化史69 鯛(たい) 法政大学出版局.

落合明 田中克 (1986) 新版 魚類学(下) 恒星社厚生閣.