生きもの歳時記

万葉の生きものたち / 冬の植物

松(まつ)

雪に覆われたクロマツ

我がやどの 君松の木に 降る雪の 行きには行かじ 待にし待たむ

(作者不明 万葉集 巻六 一○四一)

私の家の、君を待つという、その松の木に降る雪のように、行き(雪)はいたしません、ひたすら待つ(松)ことにしましょう。

松の枝にさらさらと雪が降りかかる美しい情景が眼に浮かぶような歌ですね。草木も枯れた冬には、常緑の松の美しさが際だつようです。

雪に覆われたクロマツ

~雄松と雌松~

山地の尾根沿いのアカマツ

縁起物として、また庭木や盆栽として、古くから日本人に親しまれてきた植物の代表といえば、今回の植物「マツ」です。

一口にマツと言っても、海岸線で海風を受けるクロマツから、高山帯で寒さに耐えるハイマツまで様々な種類のマツがあり、日本にはマツ科マツ属は7種自生しています。その中でも我々に特に身近なマツは、「雄松と雌松」に例えられる、クロマツとアカマツです。

両種はとてもよく似ていますが、その幹の色からそれぞれの名前がつけられたようです。黒っぽい樹皮のクロマツは海浜に続く海岸に多く、アカマツより葉が太くて握ると痛いところが特徴です。また、赤っぽい樹皮のアカマツは主に山地の尾根筋や土壌のやせたところに多く、クロマツに比べて葉がやわらかく、優しい感じがします。

山地の尾根沿いのアカマツ

~マツと共に生きるおいしい菌根菌~

クロマツ、アカマツと共生しているおいしいキノコの代表は「ショウロ」と「マツタケ」です。

松露(ショウロ)はクロマツの根と共生するキノコです。小さなじゃがいものようなその風貌はおよそキノコらしくないものですが、その豊かな香りが珍味とされ、高級料亭の季節料理として登場する代物です。ところで「トリュフ」の別名は「西洋松露」です。西洋の松露は有名ですが、日本の松露もご存じでしたか?

松茸(マツタケ)はアカマツ(時にクロマツ、ハイマツ、ツガ、シラビソ、エゾマツ)の根と共生するキノコです。皆さんもご存じの通り、秋の味覚の代表格ですね。

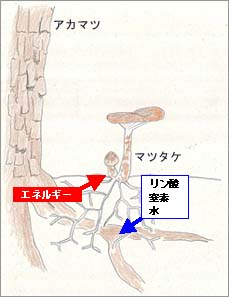

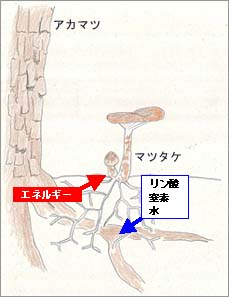

菌根菌(イメージ図)

このショウロとマツタケは両方とも「菌根菌」という菌です。これらの菌は、マツの根にリン酸、窒素、水などの必要な養分を与えるかわりに、マツが光合成で得たエネルギーの炭水化物をわけてもらうことで、マツと相利共生を営んでいると考えられています。

シイタケなどはこれとは異なり、死んだ木材を分解して栄養を摂っています。菌根菌は生きた樹木と共生するため、栽培は困難だと言われています。

また、ショウロもマツタケもどのような松林にも生えるというわけではありません。どちらも柴刈りや落ち葉掻きが行われている林床や、10年以下の若いマツの下など、腐葉土ができていない場所によく見つかるそうです。

菌根菌(イメージ図)

海岸のクロマツ

マツタケは栃木県、三重県、京都府において、ショウロは三重県、愛媛県においてそれぞれ絶滅危惧種やその危険がある種に指定されています。

松林が開発にさらされることなく、柴刈りや落ち葉掻きをされることによって、初めておいしいキノコにありつけるのですね。

最後に海岸のクロマツを詠んだと考えられる歌をご紹介しましょう。

海岸のクロマツ

松蔭の 清き浜辺に 玉敷かば 君来まさむか 清き浜辺に

(藤原八束 万葉集 巻十九 四二七一)

松の木陰の清らかな浜辺に玉を敷いたら、君はお出でくださるでしょうか、この清らかな浜辺に。

■参考文献

茂木 透ほか (2001) 山渓ハンディ図鑑5 樹に咲く花 合弁花・単子葉・裸子植物 山と渓谷社.

相賀徹夫 (1979) 自然観察と生態シリーズ6 きのこ・こけ・しだ-植物Ⅳ- 小学館.

堀越孝雄・二井一禎 (2003) 土壌微生物生態学 朝倉書店.

佐竹ら校注 (2000) 新日本古典文学大系2 萬葉集二 岩波書店.

佐竹ら校注 (2003) 新日本古典文学大系4 萬葉集四 岩波書店.