健康予報

脳梗塞

脳梗塞

についてCerebral Infarction

Contents

-

- 脳卒中(脳出血・脳梗塞)ってどんな病気?

その種類と原因は? - 脳卒中とは、突然、意識障害や運動障害を引き起こす発作のことです

- 脳卒中(脳出血・脳梗塞)ってどんな病気?

-

- 脳卒中の症状は?

- 主な症状として、運動障害、意識障害、感覚障害、言語障害にわけられます

-

- 脳卒中の発生数は?

- 死亡率の経年変化 - - 2000年の脳血管疾患による死亡数は約13万人、全死因の約15

を占めています

- 脳卒中の発生数は?

-

- 脳梗塞の患者数はどれくらい?

- 性・年齢別比較 - - 脳梗塞の患者数は約112万人であり、男女ともに70歳代にピークが認められます

- 脳梗塞の患者数はどれくらい?

-

- 脳内出血の患者数はどれくらい?

- 性・年齢別比較 - - 脳内出血の患者数は約17万人であり、脳卒中の約13

を占めています

- 脳内出血の患者数はどれくらい?

-

- くも膜下出血の患者数はどれくらい?

- 性・年齢別比較 - - くも膜下出血の患者数は約5万人であり、脳卒中の約4

を占めています

- くも膜下出血の患者数はどれくらい?

-

- 脳卒中と気象との関係

- 脳卒中の発生には季節的変化がみられるのでしょうか?

-

- 脳卒中の予防対策

- 危険因子を正しく理解し、脳卒中を予防しましょう

-

- 脳卒中(脳梗塞)予報について

- 毎日チェック!予報と対策を正しく理解!

脳卒中(脳出血・脳梗塞)ってどんな病気?

その種類と原因は?

脳卒中とは、突然、意識障害や運動障害を引き起こす発作のことです

脳卒中とは、突然に意識障害や運動障害(手足がしびれたり動かなくなる)を引き起こしたり、言葉が話せなくなったりする発作のことをいいます。以前は中気や中風ともいわれていました。脳卒中は、脳の血管が破れたり詰まることにより脳に血液が供給できなくなって、脳の組織が傷ついてしまう病気です。

脳卒中は、脳の血管が詰まる脳梗塞、脳の血管が裂ける脳出血、脳の血流が一時的に悪くなって神経症状が出現しますが、すぐに回復する発作である一過性脳虚血発作などに分類されます。

- 脳梗塞-脳血栓と脳塞栓

- 脳梗塞とは、脳の血管が詰まったり細くなったりして血液の流れが悪くなり、脳の組織が死んでしまうことです。最近の日本人における脳卒中の約70%は脳梗塞が原因であるといわれています。脳梗塞は、血管のつまり方によって脳血栓、脳塞栓に分けられています。

脳血栓:脳の血管が動脈硬化などによって細くなり、次第に血液の流れが悪くなった結果、血栓(血液の固まり)を形成して血管が詰まってしまうことです。

脳塞栓:心臓内や頚動脈などにできた血栓が、血液の流れに乗って脳へと進み、脳の血管を閉塞させてしまうことです。心臓内にできた血栓は大きくなることが多く、それが脳の太い血管を詰まらせるため急激に重大な症状が出現し、死に至ることもあります。

- 脳出血-脳内出血とくも膜下出血

- 脳出血とは、脳内の血管が切れて出血することです。その原因および出血する場所によって脳内出血(単に脳出血と呼ぶこともあります)と、くも膜下出血に分類されます。以前は脳溢血ともいわれていました。

脳内出血:脳の細い血管が高血圧あるいは動脈硬化によってもろくなって切れ、脳の組織の中に直接出血することを脳内出血といいます。出血した血液が固まって、直接脳の細胞を破壊したり、周囲を圧迫してその部分の脳の働きを阻害します。

くも膜下出血:くも膜下出血は、脳の組織の外で、そこをおおっている薄い膜(くも膜)の下にある大きな動脈にできたこぶ(脳動脈瘤)が破れて起こります。こぶができる原因は明らかではありませんが、先天的なものに高血圧や動脈硬化などが加わって発生すると考えられています。

- 一過性脳虚血発作

- 手足のしびれや運動障害、言葉の障害などの脳卒中の症状が、24時間以内に消失してしまう発作を一過性脳虚血発作といいます。脳内の血管の中で、小さな血栓が一時的に血管を閉塞させるため症状が出現しますが、何らかの理由で再び血液が流れ出したために症状が回復した状態になります。

一過性脳虚血発作を起こした人の20~40%が、その後大きな脳卒中の発作を起こすことが報告されています。一過性脳虚血発作を起こしたら、直ちに病院へ行って専門医(脳神経外科あるいは神経内科)の診察を受ける必要があります。

脳卒中の症状は?

主な症状として、運動障害、意識障害、感覚障害、言語障害などにわけられます

脳は、その場所によって働きが異なることが知られています。したがって、梗塞や出血を引き起こした場所によって症状は大きく異なることになります。運動中枢部に起こると反対側の半身の運動障害、感覚中枢では反対側の半身の感覚障害、運動性言語中枢では他人の言っていることを理解することはできても自分では話すことができなくなってしまいます。発生場所と反対側に障害が起こるのは、大脳からの神経伝達が延髄という場所で交叉しているためです。

- 運動障害

- 脳卒中で最も起こりやすい症状で、傷ついた脳の反対側の半身麻痺(半身不髄)が多くみられます。

- 意識障害

- その程度は様々であり、意識清明の場合から昏睡状態まであります。

- 感覚障害

- ジンジンするようなしびれ感、あるいは触った感覚が鈍くなることもあります。

- 言語障害

- 言葉が出てこない、他人の言うことが理解できないなどコミュニケーションが取れない状態となります。

あるいは、他人の言っていることを理解することはできても自分では話すことができない状態になります。

- その他の障害

- 視野障害、平衡障害、視力障害、頭痛、痴呆などがあり、その程度に差はありますが、傷害を引き起こした場所によって、様々な障害を引き起こします。

以上のように、命が助かっても様々な障害が後遺症として残ることが多く、社会復帰を困難にさせ、日常生活でも介助が必要とされる場合が多い代表的な疾患の一つです。

以下のような症状が一つでも起こったら、脳卒中の発作が疑われます。直ちに救急病院、または脳神経外科や神経内科のある病院を受診してください。

- 1. 突然の顔や手足のしびれ、目が見えない、あるいは見えにくくなる症状。

- 2. 突然のめまい、歩行障害。

- 3. 突然の原因不明の激しい頭痛。

- 4. 突然の言葉の障害あるいは混乱状態(舌がもつれる、言いたいことが言えない、相手の言葉が理解できないなど)。

脳卒中の発生数は?

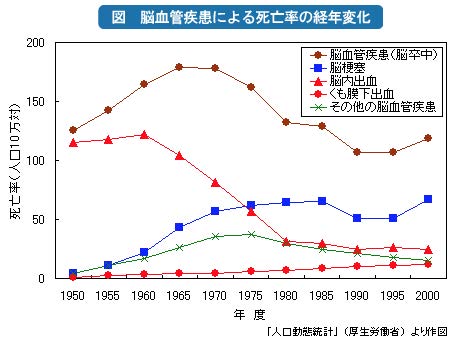

- 死亡率の経年変化 -

2000年の脳血管疾患による死亡数は約13万人、全死因の約15%を占めています

脳血管疾患(脳卒中)の死亡分類は、図に示したように一般的に脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、その他の脳血管疾患に分類されています。

脳血管疾患(脳卒中)の死亡分類は、図に示したように一般的に脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、その他の脳血管疾患に分類されています。

脳血管疾患は、悪性新生物(ガン)、心疾患とともにわが国における3大死因をなしています。平成12年(2000年)の脳血管疾患による死亡数は約13万人であり、全死因の約15%を占め、死亡順位は第3位にあります。

脳血管疾患の死亡率の経年変化についてみると、戦後上昇を続けましたが、1970年代に入ると徐々に低下してきました。その内訳をみると、脳内出血は1960年代以降低下しています。近年における脳血管疾患の死亡率の低下は、脳内出血による死亡の低下が大きく貢献しています。

脳梗塞による死亡は、1975年頃まで上昇していましたが、それ以降、現在まで大きな変化はありません。脳梗塞の脳血管疾患の死亡に占める割合は高く、約60%は脳梗塞による死亡です。くも膜下出血の死亡率は他の疾患に比べると低いのですが、その死亡率は近年になるにしたがって緩やかに上昇する傾向を示しています。

脳梗塞の患者数はどれくらい?

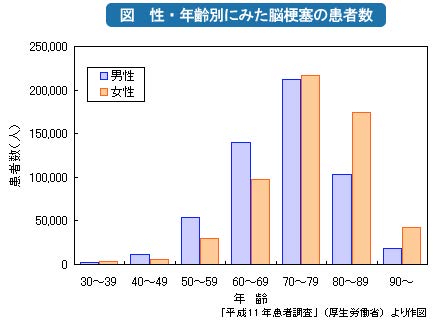

- 性・年齢別比較 -

脳梗塞の患者数は約112万人であり、男女ともに70歳代にピークが認められます

脳卒中による死亡は、近年になるにしたがって低下傾向にありますが、その患者数は増加しています。昭和62年(1987年)の総患者数は約114万人でしたが、平成11年(1999年)においては約147万人と、10年あまりの間に約33万人も増加しています。脳卒中は、死亡を免れても様々な後遺症が生じるため、入院期間も平均119日と長期間必要になります。また、寝たきりの約40%を占め、寝たきりの最大の原因となっています。

脳卒中による死亡は、近年になるにしたがって低下傾向にありますが、その患者数は増加しています。昭和62年(1987年)の総患者数は約114万人でしたが、平成11年(1999年)においては約147万人と、10年あまりの間に約33万人も増加しています。脳卒中は、死亡を免れても様々な後遺症が生じるため、入院期間も平均119日と長期間必要になります。また、寝たきりの約40%を占め、寝たきりの最大の原因となっています。

右上図に平成11年(1999年)における性・年齢別にみた脳梗塞の患者数を示しました。脳梗塞の患者数は約112万人であり、全体の約83%を占め、脳卒中の大きな原因となっています。男性と女性との間には大きな患者数の違いはありません。年齢別に患者数をみると、男女ともに70歳代にピークが認められます。60歳以下では男性が、70歳以上では女性の患者数が多くなるという特徴があります。

脳内出血の患者数はどれくらい?

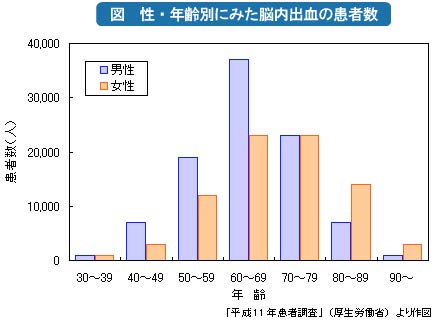

- 性・年齢別比較-

脳内出血の患者数は約17万人であり、脳卒中の約13%を占めています

右上図に平成11年(1999年)における性・年齢別にみた脳内出血の患者数を示しました。脳内出血の患者数は約17万人であり、脳卒中の約13%を占めています。男性と女性との間には大きな患者数の違いはありません。年齢別に患者数をみると、男性では60歳代にピークが認められます。女性では60~70歳代にピークがあります。60歳以下では男性が、70歳以上では女性の患者数が多くなるという特徴があります。

右上図に平成11年(1999年)における性・年齢別にみた脳内出血の患者数を示しました。脳内出血の患者数は約17万人であり、脳卒中の約13%を占めています。男性と女性との間には大きな患者数の違いはありません。年齢別に患者数をみると、男性では60歳代にピークが認められます。女性では60~70歳代にピークがあります。60歳以下では男性が、70歳以上では女性の患者数が多くなるという特徴があります。

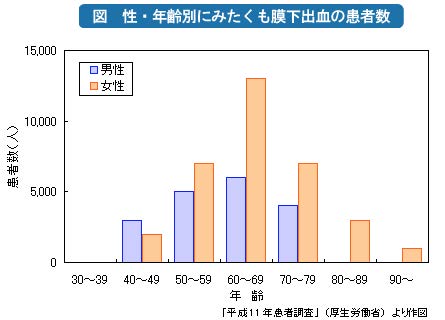

くも膜下出血の患者数はどれくらい?

- 性・年齢別比較 -

くも膜下出血の患者数は約5万人であり、脳卒中の約4%を占めています

右上図に平成11年(1999年)における性・年齢別にみたくも膜下出血の患者数を示しました。くも膜下出血の患者数は約5万人であり、脳卒中の約4%を占めています。患者数は男性よりも女性で多いという特徴があります。40歳代では女性よりも男性の患者数が多いのですが、それ以降の年齢では女性の患者数が多く、患者の年齢層も男性では40~70歳代であるのに対し、女性では40~90歳以上と広くなっています。

右上図に平成11年(1999年)における性・年齢別にみたくも膜下出血の患者数を示しました。くも膜下出血の患者数は約5万人であり、脳卒中の約4%を占めています。患者数は男性よりも女性で多いという特徴があります。40歳代では女性よりも男性の患者数が多いのですが、それ以降の年齢では女性の患者数が多く、患者の年齢層も男性では40~70歳代であるのに対し、女性では40~90歳以上と広くなっています。

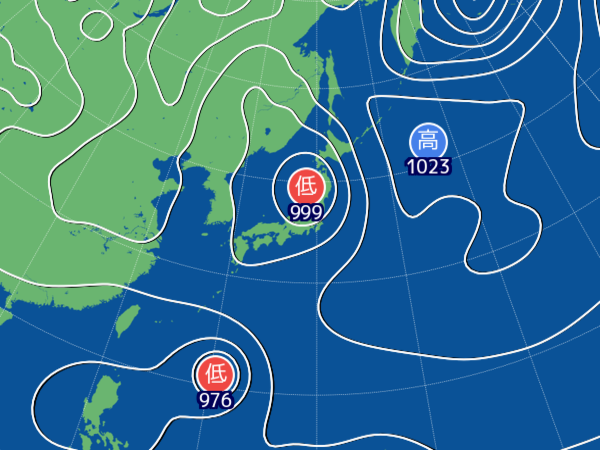

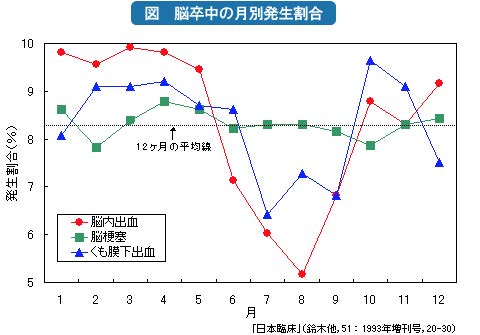

脳卒中と気象との関係

脳卒中の発生には季節的変化がみられるのでしょうか?

- 脳卒中の月別発生割合

脳卒中の病型別に、発症した月別の割合を図に示しました。これは秋田県脳血管センターの1984~1990 年における症例の結果ですが、脳内出血は冬、春に多く発症し、7~9月の夏に少ないことがわかります。くも膜下出血は夏に少なくなる傾向にあります。脳梗塞は春に多い傾向を示しますが、季節変化の少ないことが認められます。他の地域を対象とした研究報告でも同じような傾向が認められています。主に、脳内出血の発症が季節との関係が大きいといわれています。

脳卒中の病型別に、発症した月別の割合を図に示しました。これは秋田県脳血管センターの1984~1990 年における症例の結果ですが、脳内出血は冬、春に多く発症し、7~9月の夏に少ないことがわかります。くも膜下出血は夏に少なくなる傾向にあります。脳梗塞は春に多い傾向を示しますが、季節変化の少ないことが認められます。他の地域を対象とした研究報告でも同じような傾向が認められています。主に、脳内出血の発症が季節との関係が大きいといわれています。

昔はこのような季節差が大きく、特に、東北地方で顕著でした。現在では暖房などの冬期における住環境の改善などの結果、冬に発症が増大するという季節変化は小さくなってきています。冬に発症が増大する要因の一つとして、室内外の激しい気温差により血圧が著しく変動しますが、高血圧が伴うと高い血圧で脳血管が破れやすくなることが考えられます。

- 脳卒中発症の日内変動

- 脳卒中は午前中、特に10~12時に多く発生するという日内変動が報告されています。この日内変動は、心筋梗塞症にみられる変動とよく似ています。これは脳卒中の発生原因と心筋梗塞の発生原因が似ているためでもあります。

午前中に脳卒中の発症が多くなる要因として、心筋梗塞症の発症と同じく午前中は交感神経活動が亢進することから、血圧の上昇、血液凝固能の亢進などが生じ、血栓を生じやすい状況にあること、活動水準が高くなることから血圧が大きく変動しやすいことなどが考えられます。

脳卒中の予防対策

危険因子を正しく理解し、脳卒中を予防しましょう

医学の進歩に伴って、脳卒中による死亡者数は減少しています。しかし、脳卒中を発症する人は減少していないのが現状です。脳出血はやや減っていますが、脳梗塞は増えています。近年の高齢化社会の中で、脳卒中は重い後遺症を残し、寝たきりになる原因疾患として大きな割合を占めています。したがって、脳卒中を予防するため、その危険因子を正しく理解し、治療できるものはきちんと治療しておくことが重要です。

脳卒中を引き起こす原因は、高血圧症、糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙、ストレスおよび遺伝的素因等があり、心筋梗塞症と同様に生活習慣病と呼ばれる病気が引き金になっています。過去に心臓病の病歴のある人も要注意です。これらの病気や症状のある人は、早めの治療や生活習慣の改善をすることが必要です。

以下に挙げた項目に注意し、悪い生活習慣を改め、規則正しい生活をして危険因子を改善することにより、脳卒中発症の危険率を低下させることができます。

- 食生活の改善

- 高タンパク、高脂肪食や塩分の摂りすぎは高脂血症や高血圧の原因となります。ひいては脳卒中発症の原因ともなってしまいます。毎日の食生活の注意として、脂肪や塩分の摂りすぎに注意する必要があります。近年では、昔ながらの和食による食事が予防には良いといわれています。

- 過度の飲酒をひかえる

- 脳出血およびくも膜下出血の危険性は、アルコール摂取量に比例して増加します。また、過度の飲酒は、肥満や高コレステロール血症を引き起こします。少量のアルコールは、高血圧を有する人に対しては血栓傾向を軽減させ、脳梗塞の危険性を若干減少させる可能性があるといわれますが、適量におさえることが難しいのが飲酒です。日頃から過度の飲酒をひかえる必要があります。

- 禁煙

- たばこの煙の中に含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があり、一酸化炭素は酸素よりもヘモグロビンと結合しやすいことから酸素欠乏による障害を引き起こします。喫煙者は非喫煙者よりも脳卒中による死亡率が高いことが報告されています。喫煙は脳卒中だけでなく、肺癌などの要因にもなることから、禁煙することが大切です。

- 適度な運動

- 30分間程度のジョギングなどの適度な運動(有酸素性運動)は、肥満や高脂血症の改善、耐糖能改善(糖尿病になりにくくなる)など様々な効果があります。したがって、定期的にジョギングやウォーキングをするなど日常生活の中に運動を取り入れる心がけが大切です。

- ストレスを軽減し、睡眠を十分にとる

- 過度のストレスや睡眠不足も脳卒中を発症させる要因となります。ストレスを軽減させ、十分な睡眠をとるため、心身ともにリラクゼーションすることが必要です。家庭で手軽にできる方法の一つとして、リラクゼーション効果のある芳香剤を利用したり、ハーブ湯などの入浴剤を用いた入浴などがあります。就寝前に、ぬるめのお湯をはったゆぶねに入浴剤などを入れて長時間ゆったりとしながら入浴することも快適な睡眠には効果的です。また、定刻には就寝するという身体のリズムをつくることも大切です。

脳卒中(脳梗塞)予報について

毎日チェック!予報と対策を正しく理解!

脳卒中は、命が助かっても様々な障害が後遺症として残ることが多く、社会復帰を困難にさせ、日常生活でも介助が必要とされる場合が多い代表的な疾患の一つです。

本予報では、発症に関係があるといわれている気象に着目し、予報日において脳卒中(脳出血・脳梗塞)が起こりやすい気象状況かどうかを予測しています。脳梗塞の予測計算に用いる気象要素には気温、蒸気圧、全天日射量、風速などがあります。

脳梗塞予報凡例

- スーパー警戒

- 脳梗塞が非常に起こりやすい気象状況です。あまり無理をせず、リラックスするよう心がけましょう。また、過度の飲酒を控え、睡眠も十分とりましょう。

- 警戒

- 脳梗塞が起こりやすい気象状況です。あまり無理をせず、リラックスするよう心がけましょう。また、喫煙者は非喫煙者よりも脳卒中による死亡率が高いことがわかっていますので、禁煙を心がけましょう。

- 注意

- 脳梗塞が比較的起こりにくい気象状況ですが注意しましょう。日頃からバランスの良い食事や適度な運動を行うなど、ストレスを軽減するよう心がけましょう。

- ほぼ大丈夫だが安心は禁物

- 脳梗塞が起こりにくい気象状況ですが安心は禁物です。日頃からバランスの良い食事をとったり、定期的にジョギングやウォーキングをするなど日常生活の中に運動を取り入れる心がけが大切です。