生きもの歳時記

万葉の生きものたち / 秋の動物

蟋蟀(こおろぎ)

秋の風物詩 コオロギ

コオロギは直翅目(バッタ目)コオロギ科に属する昆虫(一部を除く)の総称です。

私たちの周りでよく見かけるいわゆる「コオロギ」は、エンマコオロギ、ミツカドコオロギ、オカメコオロギ、ツヅレサセコオロギなどです。

エンマコウロギ

ミツカドコウロギ

皆さんはコオロギと聞くと何を思い出しますか?「コロコロコロリー」という秋を感じさせる鳴き声でしょうか?この鳴き声はエンマコオロギの鳴き方で、羽の脈の一部が細かいやすり状になっていて、これをもう1枚の羽の厚くなった部分に擦り合わせて音を出しています。この「コロコロコロリー」と聞こえる鳴き方は、オスがメスを呼び寄せる時の鳴き方です。また、近くに別のオスがやってくると「リッリッリッ」と威嚇する鳴き方をします。

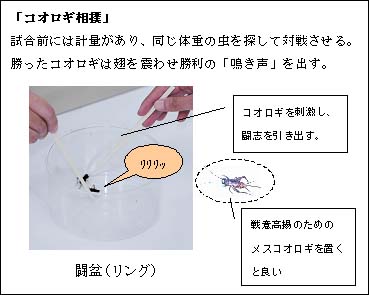

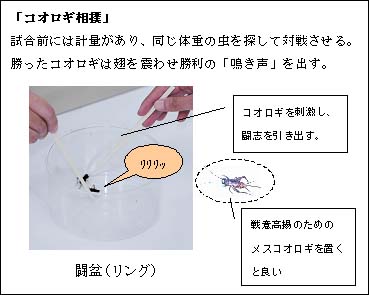

コオロギの楽しみ方は「鳴き声」だけでなく「コオロギ相撲」があります。これはコオロギのオスが縄張り意識を持つ習性を利用した遊びです。

中国では昔から行われており「闘蟋(とうしつ)」と呼ばれています。この「コオロギ相撲」は宮廷から庶民まで流行し、宮廷には飼育係までいたそうです。それぞれのコオロギの飼い主達は、「強いコオロギ」を育てるためにお金と時間、生態・生理の研究、生活の全てを注いだそうです。

もちろんコオロギの修行(肉体強化:トレーニング、精神強化:弱いコオロギに勝つことでの自信づけ)にも余念がなかったそうです。また、コオロギのための小道具、「虫カゴ」・「餌箱」は芸術家に劣らない専門の職人がいるほどで、大変すばらしいものが多く、これらについても競い合ったそうです。

日本においても自然との触れ合いの一環として博物館や学校の生物クラブなどで「コオロギ相撲」が行われているようです。

万葉集では、「こおろぎ(蟋蟀)」は七首詠まれています。万葉の時代の人々も秋の夜はコオロギの鳴き声を楽しみに過ごしていたようです。また、暑い夏が終わり、秋の涼しさから人を恋しく思う夜の寂しさを詠んでいる歌も見られます。

影草の 生ひたるやどの 夕影に 鳴くこほろぎは 聞けど飽かぬかも

(作者不詳 万葉集 巻十 二一五九)

影草の生えている庭の夕方の光の中に鳴くコオロギの声はいくら聞いても飽きないなあ。

こほろぎの 待ち喜ぶる 秋の夜を 寝る験なし 枕と我は

(作者不詳 万葉集 巻十 二二六四)

コオロギが秋を待ち得て鳴いて喜んでいる秋の夜であるが、恋人の訪れもなく、枕としか一緒に寝られない私にとっては、寝る甲斐のない秋の夜だ。

草深み こほろぎさはに 鳴くやどの 萩見に君は いつか来まさむ

(作者不詳 万葉集 巻十 二二七一)

草が茂っていてコオロギがたくさん鳴いている我が家の萩を見に、あなたはいつおいでになるのでしょう。

秋の涼しさを感じてくると、コオロギの鳴き声がどこからともなく聞こえてきます。

近い将来、「コオロギの鳴き声が聞こえなくなってしまった」というようなことが起こらないように、私たちの身近なところから小さな生き物が棲めるような環境造りを考える習慣をつけなくてはいけませんね。

■参考文献

石原保 (1990) 学研生物図鑑 昆虫Ⅲ 株式会社学習研究社.

佐竹ら校注 (1999) 新日本古典文学大系1 萬葉集一 岩波書店.

佐竹ら校注 (2002) 新日本古典文学大系3 萬葉集三 岩波書店.

瀬川千秋 (2002) 中国のコオロギ文化 闘蟋 大修館書店.