生きもの歳時記

万葉の生きものたち / 秋の動物

鱸(すずき)

スズキは北海道南部から九州までの日本各地の内湾や河口にごく普通にみられる魚で、漁獲量も多いことから食卓に上る機会も多いお馴染みの魚です。みなさんも今までに一度は口にしたことがあるのではないでしょうか?

フッコサイズに成長したスズキ

スズキはボラやブリと同じように成長するごとに呼び名が変わる出世魚として良く知られています。地方によって多少の違いがありますが、普通、全長30cm位までを「セイゴ」、30cm以上を「フッコ」、60cm以上を「スズキ」と呼びます。その他、15cmより小さいものを「コッパ」、1m程に成長した大型のものを「オオタロウ」、卵を抱えた大型のものを「ハラブト」などと呼ぶ場合もあります。

スズキという名は、古事記の中にも須受岐(スシュキ)として見られますが、その由来については、「身が白く、すすぎ洗いしたように美しいことから転じた」とする説や、「直進する様に泳ぐので進く進く(すくすく)の意」とする説などが混在し、定説がありません。また、スズキは漢字で「鱸」と書きますが、これは白い地に黒い模様の付いた魚であることから、魚偏に黒い色を意味する「盧」が充てられたと言われています。

スズキの身は、名の由来の説にもあるように美しい白身であり、古来より上品な魚として珍重されてきました。縄文時代の人々が貝殻や魚の骨を捨てた跡にできた遺跡である「貝塚」にもスズキの骨が多く見られるほか、万葉の時代や平安時代に高貴な人々の年中行事や儀式にスズキが用いられたという記録があるようです。スズキの料理法としては、塩焼き、ムニエル、刺身、寿司ネタなどがあり、どれもおいしいのですが、身を薄く切り、流水や氷水で洗って引き締めた「洗い」は見た目も食味も清涼感が溢れ、暑い夏には涼味を感じる最高の料理法だと言えます。

長い歴史の中で人々との深い関わりを持ってきたスズキは、古事記を始め歴史上の書物にしばしば登場し、万葉集にも数首の歌が詠まれています。

フッコサイズに成長したスズキ

荒たへの 藤江の浦に すずき釣る 海人とか見らむ 旅行くわれを

(柿本人麻呂 万葉集 巻三 二五二)

藤江の浦でスズキを釣る海人と見はしないだろうか、旅行く私を。

すずき取る 海人の灯火 よそにだに 見ぬ人ゆゑに 恋ふるこのころ

(作者不詳 万葉集 巻十一 二七四四)

スズキを捕る海人の灯火のように、遠目にさえも見えぬ人ゆえに、恋するこのごろだ。

上の歌はいずれも海人がスズキを釣る情景を詠んだ歌で、この時代にすでにスズキを専門に狙う漁が行われていたことを想像させられます。

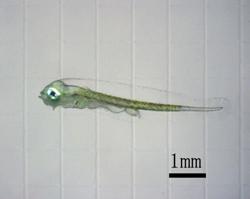

スズキは普段、内湾や河口を主な生息場所としていますが、産卵は晩秋から冬にかけて湾口付近や外海に面した水深50~80m程の岩礁域で行われます。産まれた卵は、直径1.2~1.5mm程の球形で、中央付近に油球と呼ばれる油の塊が1つあり、海面付近を漂いながら孵化します。孵化した仔魚は全長約4mmで、一見してスズキとは分からないような形態をしていますが、春になり数cmに成長する頃にはスズキらしい体型に変わっており、河口部へと移動し、河川内にまで進入するようになります。ここで大型の動物プランクトンなどを食べ、水温の低下する秋には15cm程度にまで成長し、1歳で20cm、2歳で30cm、3歳で40cm前後、最大で1mにもなります。

スズキの卵

スズキの仔魚

元来、日本にはスズキの他に「ヒラスズキ」という外洋性の岩礁域を好み、その名の通り太く平たい印象を受ける近縁種が1種生息するだけでした。しかし、近年中国大陸沿岸から「タイリクスズキ」と呼ばれる外来種が養殖種苗として日本に移入され、生け簀から逃げたものが周辺の海域に定着してきています。タイリクスズキはスズキと比べて吻が短く、大きくなっても体に鱗より大きな黒い斑点が残る点などが異なっています。また、スズキよりも成長が良く、大型になるとされ、スズキとの競合や捕食による在来生態系への影響が懸念されています。

小魚をイメージして作られたルアー

スズキはイワシなどの小魚、エビ、カニなどの大型の甲殻類などを食べる肉食魚ですが、その性質を利用した釣法がスズキの「ルアー釣り」です。スズキは釣り人の間では「シーバス」と呼ばれ親しまれていますが、大物になると引きも強く、エラを張りながら水面上へジャンプする「エラ洗い」を繰り返すなどスリリングなやり取りを楽しむことができる上に、漁港や河口などごく身近な場所で釣ることができることから人気を博しています。釣った後においしく頂ける所もこの釣りの魅力の一つでしょうか。

秋はスズキが良く釣れる季節です。みなさんも気軽にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

小魚をイメージして作られたルアー

■参考文献

新さかな大図鑑 小西英人編 (1995) 週間釣りサンデー.

日本動物大百科 第6巻 魚類 中坊徹次・望月賢二偏 (1998) 平凡社.

佐竹ら校注 (1999) 新日本古典文学大系1 萬葉集一 岩波書店.

佐竹ら校注 (2002) 新日本古典文学大系3 萬葉集三 岩波書店.