お天気豆知識

No.3

2002.8 Categories台風とは

台風

<台風とは>

日本付近では台風とは、西太平洋(東経180度[日付変更線]より西側の太平洋で、南シナ海等の付属海を含む)より西にある熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風速が17.2m/s 以上になったものをいいます。熱帯低気圧(台風)は低気圧の一種ですが、温帯低気圧とはその発生機構や構造などが全く違っています。(表1)に熱帯低気圧(台風)と温帯低気圧との比較を示しました。

| 表1) 熱帯低気圧(台風)と温帯低気圧との比較 |

| 熱帯低気圧(台風) | 温帯低気圧 | |

|---|---|---|

| 発生域 | 熱帯 | 温帯 |

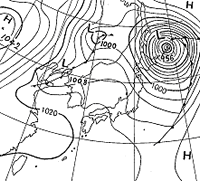

| 構造・等圧線 | 円形で中心ほど混んでいる | 歪んでおり、等圧線の間隔はほぼ一定 |

| 前線 | 原則として前線がない | 前線がある |

| 風 | 中心付近が特に強い | 暴風の区域は広いが、最大風速は台風ほどでない |

| 雨 | 中心付近 | 前線付近 |

| 眼 | ある | ない |

| エネルギー源 | 水蒸気が凝結(雲粒になる)ときに放出するエネルギー(潜熱エネルギー)が重要 | 大部分がぶつかりあう気団同士の温度差 |

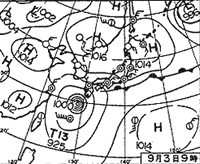

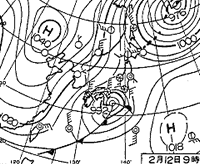

| 天気図 |  1993年9月3日9時 |  1994年2月12日9時 |

<台風の発生域>

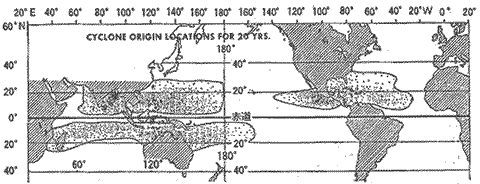

熱帯低気圧(台風)が発生する地域は熱帯の海上であり、発生数が多い季節は夏から秋にかけてであることはよく知られています。しかし、熱帯の海上ならどこでも発生するわけではありません。(図1)には1952年から1971年の20年間で熱帯低気圧が発生した地点を示してあります。(図1)からわかるように、熱帯の海上で限られた地域に発生しています。台風を含む熱帯低気圧が発生するには、26~27℃以上の海面温度が必要だといわれています。

ところで、(図1)からわかるように赤道上で熱帯低気圧が発生していません。これには理由がありますが、今回その説明は省略します。

(図1)熱帯低気圧の発生地点,1952~1971年の20年間(グレイ,1975)

<台風の一生>

台風の発達過程を模式化して(1)~(4)に示しました。

(1)発生期

何かのきっかけにより熱帯の海上にできた弱い低圧部に、次々と積乱雲ができてきます。積乱雲ができるときに発生する熱エネルギー(水蒸気が水滴になるとき、つまり雲粒ができるときには、熱エネルギーを出す)によって域内の上空の温度が上がり、四方八方に空気が流れ出すため強い上昇気流ができます。このため、低気圧性回転(北半球では反時計回り)が起こり、下層で気圧が低くなります。

(2)発達期

低いところでは低気圧性の回転が始まり、周囲からのたくさんの湿った空気が流れ込み、上昇気流も強まってきます。上空での流出する空気の量も増え、上空の中心部では空気が下降を始めます(台風の眼の形成の始まり)。

雲の中では盛んに雲粒ができ、そのさい放出される熱エネルギーによって内部の加熱がより増加し、上昇気流の速度もいっそう強まります。下層の中心部では、気圧が急激に低下してきます。上層の中心部で始まった下降気流は下層まで達して、台風の眼が形成されます。台風に巻き込む螺旋状(スパイラル状)の積乱雲列ができ、そこでは強い雨が降っています。

から発達した例

(図2-1)1979年10月19日9時

(図2-2) 1979年10月20日9時

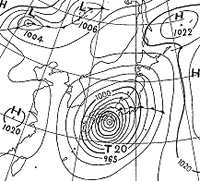

(3)最盛期

中心付近は気圧がとても低くなり、台風の眼が形成されています。周囲には広い範囲で暴風雨域が形成されています。9月、10月にはこのような状態の台風が日本に来るため、上陸・接近すると各地に大きな被害が出やすくなります。

(4)衰弱期

台風は上陸すると、陸地により摩擦を受けます。また台風が緯度の高い地域に入ると、海水温が低いため海上からのエネルギーの補給がなくなります。このため、台風の「眼」はなくなり、きれいな螺旋状の雲の形はくずれ、中心付近の風速が弱まり、弱い熱帯低気圧へと変わっていきます。台風が緯度の高い地域に入った場合、周囲の温度が低いため前線ができて、温帯低気圧に変わることもあります。しかし、台風域内は温度が高いため、周囲との温度差が大きいときには、温帯低気圧となってから逆に発達する(中心気圧が低くなる)場合もあります(図2)。

台風の発生期から最盛期までの様子をまとめると、(図3)に示したようなフロー図になります。海水温度が高い熱帯域で発生した台風は、海水温度が高い地域にいる間、自らの力で発達していくようなものです。台風が海水温度が低い地域に上陸すると、フロー図中[6]にある台風のエネルギー源である「下層の湿った暖気」がなくなるため、台風は衰弱していきます。

(図3)台風の発生期から最盛期までの様子