お天気豆知識

No.55

2005.8 Categories梅雨前線と大雨

集中豪雨と積乱雲と雷

集中豪雨とは、どのくらいの範囲に、何時間に何ミリ以上降った場合を集中豪雨と いうはっきりした定義はありませんが、「比較的短時間に狭い区域で多量に降る雨」のことを言うことは、別の項目(集中豪雨)で示しました。

昭和57年7月23日から24日にかけて長崎県で発生した豪雨では最大1時間雨量で187mmが記録されており、3時間では366mmの雨量が記録されています。間一髪で電車の乗客が土石流の被害から逃れたという、平成5年8月6日から7日にかけて鹿児島県で発生した豪雨では1時間で64mm、3時間では145mmの雨量を記録しています。

夏、日本付近の空気中では、断面積1cm3の気柱に約5gの水蒸気が含まれています。この水蒸気がすべて雨として降ったとしても、雨量は50mmです。集中豪雨と言われる雨を降らせるためには、いかにすごい量の水蒸気が必要かわかります。短い時間で強い雨を降らす雲は積乱雲ですが、集中豪雨が起こるには暖かく湿った空気の流入により、積乱雲群が特定の地域に次々と発生しなければなりません。

なぜ暖かく湿った気流かというと、湿度100%の温度が違う同じ量の空気を考えた場合、(図1)からわかるように温度が高い空気の方が多量の水蒸気を含むことができ、多量の水滴を作ることができるからです。

| 温度(℃) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |

| 水蒸気量(g) | 30 | 23 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |

(図1)水蒸気の凝結

(暖かい空気は水蒸気を多量に含むことができ、多量の水滴を作ることができる)

水蒸気が水滴に変わるとき(凝結)には、熱(潜熱)を放出します。放出された熱により水滴の周りの空気が暖められて軽くなり上昇します。たくさんの水滴ができると、放出される熱が多く、上昇気流も強くなり積乱雲はさらに上空へと発達します。最近の研究から、積乱雲が次々に作られて発達するのには、下層の暖かく湿った気流が常に流入するだけではなく、中層以上にある冷たくて乾いた空気の流入も重要であることがわかりました。

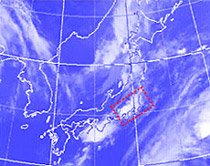

気象衛星写真を見ると、集中豪雨が起こっているところでは、白く輝いた丸っこい雲の塊があります。普通テレビや新聞で眼にする気象衛星写真は赤外画像なので、「白く輝いた丸っこい雲の塊」は、高いところまで発達した積乱雲を意味します。集中豪雨は人参みたいなあるいは毛筆の筆先のような形をした雲が関係することもあります。そこには活動が活発な積乱雲があり、強い雨や、雷雨、突風などが起こっている場合があります。(図2)は2004年6月30日午前9時の赤外画像で、形はあまりよくありませんが赤い点線で囲まれた部分に毛筆の筆先のような形をした雲があります。この日は、静岡で激しい雨が降り(図3)、新幹線も止まりました。

(図2)2004年6月30日9時の赤外画像

(赤い点線で囲んだ雲が大雨を降らせた)

(図3)2004年6月30日の静岡の雨(気象庁提供資料を使用)

積乱雲には雷がつきものです。夜中の雷には特に注意が必要です。過去の大雨の例でも夜中に雷が鳴っていたことは、「集中豪雨」でも示しました。夕立でも雷は鳴りますが、夕立の原因となる積乱雲は、地面が強い日射で暖められて発生したものです。このため、日が沈んでしまえば積乱雲が発達させるエネルギー源が絶たれ、発達した積乱雲もしぼんでしまいます。しかし、夜中に雷が鳴るときは、暖かく湿った空気が次々と流れ込んでくることによりできている積乱雲なので、その空気の流入が止まらない限り激しい雨は止みません。しかも、暖かく湿った空気はたくさんの水蒸気を含んでいるので、大雨を降らすことができます。各地の天気俚諺に、「朝の雷は大雨」、「朝雷に川越すな」、「朝雷が起これば雨続く、夜雷が起これば雨多し」というのもあります。

集中豪雨というと梅雨期に現れる活動の活発化した梅雨前線が頭に浮かびますが、低気圧や台風、太平洋高気圧の西の端を回り込んでくる南よりの暖かい湿った気流でも条件さえ揃えば積乱雲が次々と発生して発達し、強い雨が降り、集中豪雨となります。