異常気象時代のサバイバル

No.31

2015.03.18

吉野正敏

冬山遭難

寒さ・雪・風

この冬も山岳遭難が残念ながら多かった。登山人口は増えるし、登山者の高齢化は進むし、それだけでも遭難者数は増加する結果となる。しかも、地球温暖化が原因かどうかはわからないが、最近、低気圧が日本付近で急速に発達し、非常に強い吹雪や豪雪をもたらす場合が多くなっている。山地ではその傾向が低地より明瞭である。気象予報は的中するようになってきたが、人間の行動意識のほうは環境の状況変化にそれほど早く追随できない。せっかくとった休暇だから。。。。これくらいの風雪ならなんとか行動できるのではないか。。。。新素材の登山装備をしてるのだから。。。。など、日常生活の判断が山での行動判断を抑え込んでしまう。

亡くなられた方には申し訳ない。研究者の立場から、山岳の気象・気候で、特にこれまで強く指摘されていなかったことを今回は述べたい。

山の気候

高いところほど気温が下がる。これは義務教育の段階で教えられる。その率、または割合を気温逓減率(気温減率とも言う)は、100mにつき0.6ないし1.0℃だということはおそらく誰でも学校で習っただろう。しかし、ここで重要なことは。この値は自由大気層中、すなわち、山の影響が無い広い平野(海抜0mの地面)から上空への大気層で、海抜0mから約3kmから6kmくらいまでを、物理学的に見た話である。いわゆる平均的、あるいは標準的な場合である。現実には次のような差がある。

| (1) | いま話題にしているのは山に登る時のことだから、山の影響がある場合の状態が必要である。話の出発点ですでに問題がある。もちろん自由大気中での現象を参考にしなければならないが、この事を認識しておく必要がある。 |

| (2) | 0.6~1.0℃/100mと言う値は山地の場合でも高度差が1,000m以上もある場合、大まかには成り立つ。したがって、2,000~3,000m級の山頂部と山麓との気温差はこの気温逓減率で推定してよい。 |

| (3) | 気温逓減率は、季節(冬のシベリア気団・夏の北太平洋気団など)・昼夜(山岳における地面付近の熱収支の差)・天気(高気圧性・低気圧性・前線性など)による差が大きい。 |

| (4) | 海抜約1,000m以下では、逓減率の日中と夜間の差が大きい。夜間は山麓部に形成される逆転層のため、山麓から200~400mの高度は夜間温暖である。しかし、この温暖帯は晴天で風の弱い高気圧性の天気の時に現れ、風強く雨や雪が降る低気圧性の天気の時は現われない。いま議論している冬の遭難事故が起こるような天気の場合は発生しない。 |

| (5) | このように気温だけ考えても複雑である。最近ではリフトで山麓から数百mの高度差を簡単に登ることができる。その高度差をスキーコースをはずれて下る場合、微地形・植生・森林など地表面(地面から数ないし数十m)付近の状態の影響による局地差が大きい。次に述べる風の局地性に及ぼす影響が大きく、その結果、体感気温に大きな差を生じる。 |

風の局地性

アメダス観測網が展開されてからは1日24回の風向・風速の観測値がインターネットで利用可能である。日本全国で千数百ヵ所の地点密度でこのデータが利用できる。

高気圧・低気圧による総観規模の気圧傾度に対する地上風(地表面付近の風)の対応は、総観規模の気圧傾度が約1.2hPa/100kmを境にして、その状態が変化する。それ以下では加熱・冷却によって対応が大きく変化し、それ以上では熱的変化の影響は比較的小さい。また接地層が加熱されている場合(日中、不安定気層の場合)の方が、冷却されている場合(夜間、安定気層の場合)より対応が大きい。例えば中部地方の谷間では、気圧傾度が緩い北太平洋高気圧に掩われる夏の日中に、谷風が強く発達しやすい。いま問題にしている冬の低気圧性の場合、対応は弱い。

現地の風の気候学的状況はカラマツ・マツなどの偏形樹によって捉えられる。山地で風の強いところでは特によく見られる。風上側の枝の新芽は乾燥によって枯死するか、成長を妨げられる。冬には枝の風上側には雪が付着し、いわゆる“えびの尻尾”が成長する。これがある程度大きく成長すると落下し、樹皮が寒風にさらされ新芽は枯死する。枝・樹幹の風上は結果として枝がなくなり、風下側の枝のみ成長し、偏形樹になる。

日本では特に亜高山帯においてよく見られ、シラベ・オオシラビソ・ウラジロモミ・トウヒ・コメツガ・カラマツなどの針葉樹がこの形になりやすい。日本で冬に山岳遭難が最も起こるところである。風の局地性を詳細に捉えられるのが大きな特徴である。

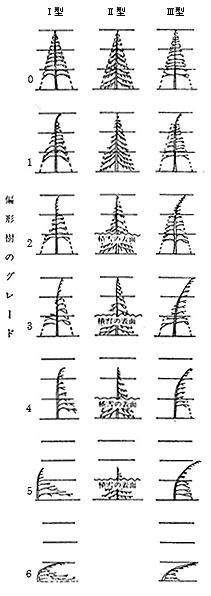

(図1)偏形樹の三つの型のグレード

(吉野,1989)

の特徴と推定月平均風速(吉野,1989)。

高山の風速の日変化

(図2)富士山頂・御殿場・三島の風速日変化の比較(藤村,1971)。

高い山岳の山頂付近の風速の日変化は、海抜高度の低い地点における風速の日変化と、かなり異なっている。富士山の例を(図2)に上げるが、海抜高度の低い三島では日中に風が強く、夜間に弱い。対照的に、海抜高度の高い山頂では夜間に強く、日中弱くなる。この夜間の風速が大となる日変化型は、自由大気中では地上100-200mで出現する。しかし、山岳では山頂の高度が充分に高くないと現われない。日本では、おそらく、冬には、海抜1,500m以上の独立峰でないと山頂型の日変化は現われないだろうと思われる。しかし、詳細はわかっていない。

日本では冬、西風が強いので、高い山の山頂付近には日変化見られない。言いかえれば、地形の影響が現われにくい。冬の山岳遭難が発生するような場合、風速は昼間より弱くなることはなく、むしろ、夜間になって強くなると考えてよい。このことは降雪と地吹雪がひどくなり、短時間内の急速な積雪の増加を予想しなければならない。また、風が強くなる結果、体感気温は低下する。行動できない夜間に、これらが重なって、遭難に至ることを特に注意したい。

[文献] 藤村郁雄(1971):富士山の気象。『富士山総合学術調査報告』、富士急、215-304.

吉野正敏(1989):『風の世界』、東京大学出版会、224p.