暮らしの中のバイオクリマ

No.38

2013.06.12

吉野正敏

ウメとサクラの開花日逆転(続報)

2013年のふしぎ

この連続エッセイ[36]で、2013年は、本来は冬に開花するウメと、春に開花するサクラが北日本ではほとんど同時に開花したことに触れた。特に、東北地方の北部、青森・秋田・盛岡や、北海道の南部、函館付近では、サクラの方がウメより僅かの差ではあるが先に開花した地域さえあったことを紹介した。

その後、現地の人に尋ねたり、新聞記事などの報道を発見したりして、間違いなくこの開花日の逆転現象があったことを確かめた。一方、2、3の植物季節学の専門家に聞いてみたが、この2013年に起こった逆転現象に気付いていないようであった。また、俳句の季語の立場からは由々しき問題と思われるが、この世界の反応は、私が心配するほどではないようである。しかし、バイオクリマの立場からは、何がこのような現象に付随して起きるかわからないので、注目すべきであろう。

そこで、さらに調べた結果を続報として述べたい。

平年と2013年の違い

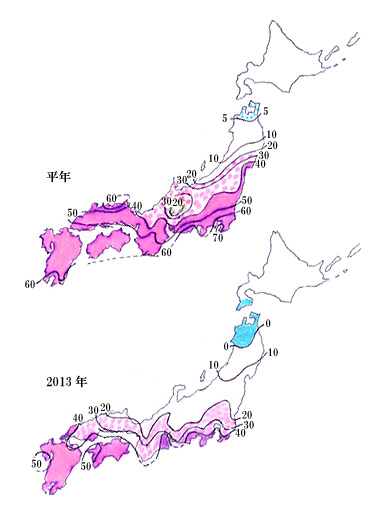

2013年がどのように平年の状態と違っていたかをまず紹介する。(図1)(上)はウメの開花日からサクラの開花日までの日数の平年値の分布を示す。(図1)(下)は2013年の分布である。

(図1)ウメの開花日からサクラの開花日までの日数の分布。(上)平年値、(下)2013年。

平年の状態は、九州の南端、紀伊半島の南端、東海道の1部、伊豆半島の南端、房総半島などで60日、約2ヶ月の差がある。40日以上の地域は兵庫県北部から名古屋付近を経て関東地方の北部をかすめ、浜どうりを含んで仙台に至る等値線の太平洋側である。冬の積雪深(冬の最深積雪30cmくらい)の境界線と一致する。

興味あることに、30、20、10日の等値線の間隔は狭く、新潟県・山形県・岩手県は20日以下、東北地方の北半分は10日以下である。青森県は5日以下である。しかし0は現れていない。すなわち逆転は少なくとも平年の状態では現れていなかった。また房総半島南端の舘山では70日に及ぶ一方、直線距離で約300kmの新潟海岸では約20日で、そのコントラストは注目に値しよう。

このような二つの植物季節現象の組み合わせに関する問題は、これまで、植物季節学では考察されておらず、研究の必要性も指摘されていなかった。

(図1)(下)は2013年のウメの開花からサクラの開花までの日数の分布を示す。60日以上の地域は無く、九州・四国の全域、中国地方のごく1部、東海道、伊豆・房総半島の海岸部40日以上である。これらの地域では、ほぼ20日平年より短い(日数が少ない)ことがわかる。また、2013年の10日の等値線は平年の20日の等値線の走る位置とはぼ同じで、この日付け付近では平年より約10日短い。この傾向がさらに高緯度の北日本でも維持されるとすれば、2013年の0日の等値線が平年の5日になったことは当然ありうる現象と考えられる。すなわち、

(1) 高緯度がより低温

(2) 日本海側と太平洋側との冬の気温差

(3) 冬の積雪深分布

(4) 春の気温上昇の地域差(東北地方は日本海低気圧による気温上昇が明瞭)

これらが関係して、2013年には0以下(マイナス、すなわちサクラの開花がウメの開花より早い)という逆転現象が起こった。

サクラ開花の最早年・最晩年

ここで、サクラ開花日の最早年と最晩年の近年の状況を調べてみた。サクラの開花日の早遅に及ぼす地球温暖化の影響を見るために、観測開始以来の約55年間の最早年や最晩年の発生がどのような傾向にあるかを知っておく必要がある。ウメの開花日との関係を考えるためにも大切と思う。(表1)は最早年と最晩年が現れた年の頻度を5年期間ごとに区切って示す。

| (表1)サクラの開花日の最早年と最晩年の出現頻度(地点数) |

| 年 | 最早年 | 最晩年 | ||||

| 5年計 | 15年計 | 30年計 | 5年計 | 15年計 | 30年計 | |

| 1956-60 | 2 | 5 | ||||

| 1961-65 | 0 | 7 | ||||

| 1966-70 | 2 | 4 | - | 2 | 14 | - |

| 1971-75 | 4 | 1 | ||||

| 1976-80 | 1 | 4 | ||||

| 1981-85 | 0 | 5 | 9 | 65 | 70 | 84 |

| 1986-90 | 17 | 3 | ||||

| 1991-95 | 0 | 5 | ||||

| 1996-00 | 7 | 24 | - | 3 | 11 | |

| 2001-05 | 64 | 3 | ||||

| 2006-10 | 3 | 0 | ||||

| 2011-15 | 0+ | 67+ | 91+ | 0+ | 3+ | 14+ |

| 最早年:2002年には60地点、次いで1990年には11地点。すなわち、2002年に集中。 最晩年:1984年には65地点、次いで1995年には4地点。すなわち、1984年に集中。 |

(表1)からわかることは1980年代の半ば以前は最晩年の発生頻度が多く、反対に、1980年後半以降は最早年の出現が多い。すなわち、この数十年間を15年毎に区切ってみると最早年の現れる頻度(地点数)が際立って増加してきている。逆に、最晩年の現れる頻度(地点数)は1981-1990年(具体的には1984年)を極大として少なくなって来た。これは地球温暖化の影響と考えられる。

なお、最早年が2002年だった地点数は60地点で第1位、ついで第2位は1990年の11地点で、1位と2位の地点数の差は大きい。一方、最晩年が1984年だった地点数は65地点で第1位、ついで第2位は1995年の4地点で、これまた1位と2位の地点数の差は明瞭である。これは最早年や最晩年が現れる場合の大気現象が、日本よりかなり大きい地域スケールであることを推定させる。例えば、冬のユーラシア大陸の高気圧発達・中心位置、春の東アジアの気圧の谷(温帯低気圧)の発生・発達・位置、春の北太平洋高気圧の発達などである。

ウメの開花とサクラの開花の最晩年、1984年の状態

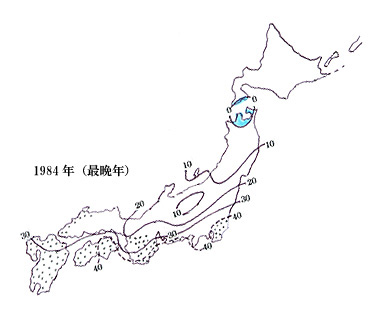

上の(表1)に示すように近年は観測史上最晩年というような年は出難いようになっている。日本の中の65地点で最晩年を記録した1984年、日本の中ではウメの開花からサクラの開花への日数はどのように分布していたのだろうか。(図2)がその分布を示す。

(図2)1984年(全国でサクラの開花が最も遅かった地点が多かった年)におけるウメの開花日からサクラの開花日までの日数の分布。

本州の大部分は30日以下で、きれいに北ほど小さく20、10となる。中部地方の山間部では飛び地状に10以下である。本州最北端の青森と北海道の函館では0、すなわちウメとサクラが同じ日に開花した。これらは各地の気象台・観測所庁の観測記録だから、名所・公園・個人庭園などではサクラのほうが先であった場合もあろう。

(図2)にはドットで記入してあるが、九州・四国全域、紀伊半島の太平洋岸、東海道や東京湾沿岸・房総半島、中国地方の松江以西の日本海沿岸などでは、1984年が最晩年ではなく、いろいろな年に最晩年が出た。この事実はきわめて興味ある現象で、今後詳しく解明しなければならない。 永田洋は最近ソメイヨシノの開花を研究し種々の面から考察した(永田洋、2010、さくら百科、丸善、364p.)。その中で冬の休眠・冬の休眠解除・春の花芽発育・そして開花に至る過程が、暖地と寒地で異なる気温で起こることを示した。また、ウメとサクラの開花日の遅速が異なった休眠解除不足過程に関係することを示唆した。(図2)はそのような現象の地域性を反映していると考えられ、さらなる解明が望まれる。また、サクラはソメイヨシノが調査対象だが、一般にウメと呼ばれていても詳しいことは不明で、観測対象となったウメのデータの質の問題もある。

(図2)の1884年の状態と、(図1)(下)の2013年の状態を比較すると、細部では異なっているが、中部地方の日本海側・関東地方北部・東北地方では類似している。このことは2013年が温暖化時代の極端な寒冬年の状態であった証拠にもなる。