暮らしの中のバイオクリマ

No.24

2012.11.28

吉野正敏

ヒートアイランドと暮らし

ヒートアイランドの昔話

都市の中心部が郊外より気温が高いというヒートアイランド現象は、温度計が発明され、毎日気温の観測をするようになって、人々が知るようになった。単行本・報告書の形態で刊行されたリューク・ハウォードの“ロンドンの気候”(Luke Howard, Climate of London) 3巻は1833年に完成した。今から、180年前である。その後、19世紀の後半は気象学・気候学の書物・教科書がたくさん出版され、都市の内外の気温差が記述された。ただし、この時代までは、“都市温度”と言われ、特にドイツ語の教科書で詳しく述べられた。

どうして、人々は関心を持ったのか。その一は都市に人口が集中するようになり、面積的にも広がりを持つようになって、特にヨーロッパの都市で、市内の霜が降りにくくなってきた、積雪が早く消えるようになってきたなどに気がついた。これは市内が暖かくなってきたのではないかと思った。その二は、世界の気温分布に関心を持つようになった。熱帯に植民地を持ち、富を蓄積するために必要であった。世界の等温線図を作る時、各地で観測した値を基礎にして等温線を引くが、(一説ではアレキサンダー・フォン・フンボルトが作ったと言われる)、ある地点は都市の中心部の値であり、ある地点は都市郊外の田園部の値では、正確な(おそらくは緯度の影響・大陸などの影響が大きい)世界スケールの分布図はできないだろうと思った。そのため、都市内外の温度差を量的に把握したいと考えた。

このような背景があって人々は都市内外の気温の差に関心を持ち、都市温度と呼んだのである。ヒートアイランドという言葉を使い始めたのはおそらく20世紀になってからであろう。

古代・中世都市におけるヒートアイランド

温度計が無かった時代のヒートアイランドは、もちろん定量的にはわからない。しかし、都市が次第に大きくなって、ギリシャ・ローマ時代には、都市国家と呼ばれるほどに大きくなれば、建造物の集中・人間活動の活発化は著しかった。都市内の汚物処理の不能・衛生環境の悪化、大気汚染などはひどくなった。近代都市でも、これらの現象の深刻化とヒートアイランド(都市温度)形成とは車の両輪の関係である。このことから類推して、古代・中世都市でも、ヒートアイランドは形成されていたと考えるのが正しかろう。

日本では、5世紀初め、仁徳天皇が高殿から人民の炊事の廃煙量を見て環境アセスメントを行い、税制に考慮したとされる。これはヒートアイランド(都市温度)の直接の記述ではないが、都市温度が形成されていた間接的な事実の最古の記述とみてよいと思う。

ヒートアイランドはいつ、どのような天気の時に形成されるか

ヒートアイランドはどのような天気の時に明瞭になるのであろうか。台風が来て強い風雨が吹き荒れているような天気の時には、おそらくはっきりしないであろうことは容易に想像がつく。昔の教科書には“ヒートアイランドは、晴れた風の穏やかな早朝に発達する”と書いてある。日最低気温が出る頃に最も発達する。日本では移動性の高気圧に覆われた場合で、そして、夜間に強くなるのだから、夜の時間が長くなる10月~11月ごろに回数も多く、現象も明瞭になる。本州の太平洋側ならば、12月~2月の西高東低の場合も含まれようか。これは夜間の都市内外における夜間の放射冷却の差の影響が大きいからである。また、都心部では寒候季には暖房のために燃料を消費し、19世紀から20世紀前半までは石炭の燃焼による煤煙の効果が都心部で大きかったなどのためである。

確かに“穏やかな(quiet)”と書いてあって、“風がない”夜の明ける頃とは書いてない。最近、都市部における夏の午後の異常高温が熊谷市・多治見市その他で報告され、東京・名古屋などの大都市でも報告され、ヒ-トアイランドの形成が観測値によっても確認されるようになった。昔でも夏の日最高気温に都心部の高温は認められたが、冬の日最低気温の方が大きかった。それが全く正反対に暖候季の日最高気温に大きな気温差が認められるようになったのである。これは都心部の地表面がアスファルト・コンクリート・石・レンガなどに覆われ異常に高温になりその熱の影響が大きいためである。

地球温暖化の影響で北太平洋高気圧の西端部が特に強化され、高温・晴天の日が多くなったことはすでにこの連続エッセイでも取り上げた。これは20世紀末から21世紀になってのごく最近のことである。

ヒートアイランド強度と風の関係

ヒートアイランドと風速の問題は古くから研究されていた。風が穏やかなという条件で把握されていたことは上に述べたとおりである。都心部の最高気温と郊外の気温の差をヒートアイランド強度と定義して、風速との関係を分析した結果を(図1)(図2)(図3)に示す。ただし、図中の赤の破線は吉野が入れた。

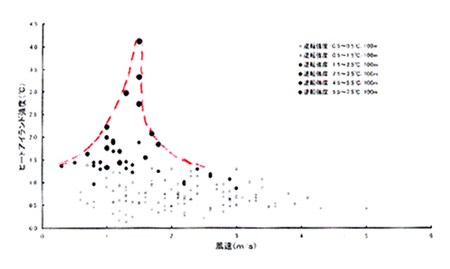

(図1)(上)つくば市における風速別のヒートアイランド強度。

(下)風速の範囲別に見た接地逆転強度。

(いずれも野林・林、2009による)

(図2)熊谷市における風速とヒートアイランド強度との関係。

南風が吹き、都市の混合層が形成されている時。

(中川ほか、2010による)

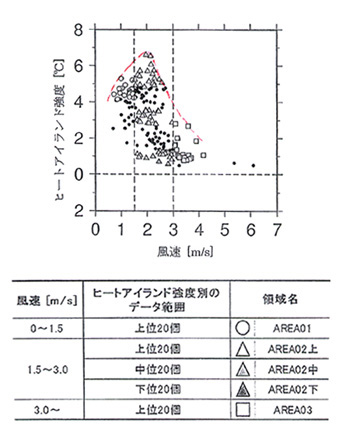

(図3)(上)つくば市におけるヒートアイランド強度と風速との関係。

(下)風速の範囲別のヒートアイランド強度のデータ抽出方法。

(いずれも吉倉・日下、2012による)

(図1)は茨城県つくば市にあるつくば大学陸域研究センターの観測露場における結果(野林・林、2009)を示す。(図1)(上)は風速0.5(m/sec)ごとに区切ってヒートアイランド強度(heat island index, HII)の平均値を示す。風速1.5~2.0(m/sec)の所に極大があり、ついで、2.0~2.5(m/sec)が大きな値を示す。つまり1.5~2.5(m/sec)で全体の3分の2くらいの場合を占めることがわかった。(図1)(下)その観測露場における大気の接地逆転層の気温差を風速との関係で示した図である。(上)とよく似た状態である。

(図2)は埼玉県の熊谷市で南風が侵入して都市の混合送が形成されている時のヒートアイランド強度と風速との関係を示す(中川ほか、2010)。風速1.5(m/sec)に極大があり、やや弱い風速に極大が出ているし、この極大値より弱いところに多数の値があることは(図1)とやや異なる点である。

(図3)は筑波大学の上記センターの露場を郊外とし、つくば駅付近を都心として、ヒートアイランド強度と風速との関係をより詳しく分析した結果である(吉倉・日下、2012)。(図1)とほぼ同じ状況であるがより詳細である。強度が極大になる風速はやはり2(m/sec)であるが、その時の強度(温度差)は約7℃というのは驚きに値する。 このような調査例は他にもあり、わずかの値の差をもたらす要因の検討は今後の課題である。しかし、風速が0でなく、極大が2(m/sec)というのは、昔の人が表現した“穏やかな”夜の状態と言えよう。最近、私が嬉しくなったことの一つである。