お天気豆知識

秋の記事一覧

No.84

2008.1 Categories秋

2007年の紅葉

(写真1)花の付き方が

木によってまちまちなハナミズキ

今年(2007年)の春、東京や横浜のケヤキの芽の出かたや桜の花の咲き方が、いつもの年と違って何か変だというようなことを書きました。そうしたら、5月ごろにハナミズキの咲き方も変だという声が聞こえてきました。(写真1)は横浜市北部のハナミズキの並木で、花を咲かせている木とそうでない木が並んでいました。今まではどの木も一斉に花を咲かせていたと思いました。

今年の夏はやたらと暑かったですね。でも、季節が進むと木々は一斉に色づき始めました。今年の紅葉はいつになくきれいだったと思いませんでしたか。特に去年と比べると鮮やかさがかくべつのように思えます。私の記憶では、ケヤキはたいてい茶色くなって落ちてしまっていたように思いましたが、今年のように鮮やかな黄色になるのを始めて見たような気がします。12月6日の毎日新聞朝刊の1面には、ヘリコプターから撮影された赤や黄色に色づいた神宮の森の空中写真が「色づく都心」のタイトルで載っていました。やはり都心でも今年の紅葉は特別だったのでしょう。

(写真2)雑木林の紅葉

(写真3)赤く色づいた蔦

私の職場は横浜市北部にあり、周りは雑木林や自然の木々を生かした散策路や公園もあります。そこにある木々が見事な彩でしたので幾つかお見せします。(写真2)は小高い丘を包む雑木林の中です。このように色鮮やかな黄色になったのは初めてでした。(写真3)はその雑木林にある木に寄生している蔦で、葉が赤く色づいて寄生している木のこげ茶色の肌とみごとなコントラストをなしています。

(写真4)赤く色づいた公園の桜

今年の春先に咲き方がいつもと違うと思った桜が(写真4)です。見事な赤い色を出していました。散策路や公園にはドウダンツツジが植えられていて、どれも見事な赤になっていました。日当たりが良くないところのドウダンツツジは、きれいな黄色になっていました。

(写真5)紅葉したドウダンツツジ

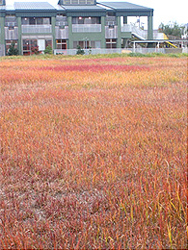

(写真6)赤や黄色に色づいた草

(写真5)はある社の研究所の入り口の植え込みです。今年はきれいな赤に色づき、常緑樹のヤマモモや針葉樹のゴールドクレストの緑とのコントラストがいつになく美しかったです。周辺には幼稚園や住宅地もあるので、住民の方々や通園の人たちの目を楽しませていたと思います。さらに驚いたのは、空き地の草が赤や黄色に色づいたことです(写真6)。

京都の寺社にはモミジが多く植えられていて、毎年鮮やかな紅葉が見られ、秋になると京阪の各駅には各地の紅葉の見ごろ情報が掲示されています。モミジはすべて色づいてからも綺麗ですし、時期によっては緑から黄色、赤とグラデーションを見せます。なぜあのように透きとおるような鮮やかな色になるのかと思って見ていました。でも、その年の気候により鮮やかさに違いがありました。1999年に京都の龍谷大学の先生(女性)が、ある講演で紅葉の鮮やかさと気象の関係に関心を持っておられることを話していました。色合いを数値化でき、気象との関係をうまく結びつけられればすばらしいなと思いつつきていたことを思い出します。

今年(2007年)の天候を振り返ってみると、暖冬で少ない雪、熊谷や多治見で日最高気温の記録を更新する夏の酷暑、北日本では11月の大雪がありました。夏が終わってから秋らしい服を楽しむまもなく、急に寒くなったのであわてて冬物を引っ張り出しました。急な寒さには、木々もびっくりして色づいたのかもしれません。アメリカのゴア元副大統領が、地球温暖化防止を訴えて2007年のノーベル平和賞を受賞しましたし、インドネシアのバリ島では新しい地球温暖化防止条約が検討されています。また、地球温暖化は進行中という見解が一般的になっています。鮮やかに色づく木々を見ることができるのはうれしいのですが、木々や草が人間に何かを言おうとしているのかなとも考えてしまいます。

No.13

2002.11 Categories秋

帰ってきたサケ

(写真1)定置網から戻った漁船から水揚げされるサケ

(写真2)水揚げされたサケで埋まった魚市場

毎年10月末から12月上旬にかけて、三陸の各河川にはサケが産卵のために遡上してきます。筆者は岩手県釜石市に6年間住みましたが、毎年帰ってくるサケを川へ見に行くのが楽しみでした。釜石近辺にはさほど大きな川はなく、見に行く場所は河口近くなので、目の前で大きなサケが泳ぎ、必死に川を遡る様子を見ることができました。

右の(写真1/写真2)は岩手県下閉伊郡山田町の船越漁港にある魚市場にて11月中旬に撮影したものです。

三陸沿岸の海上にはあちこちに定置網があり、そこにもサケが入ってきます。定置網から戻った漁船からサケを水揚げしている場面に出会うと壮観です。水揚げされるサケが網から洪水のようにあふれ、市場内はたちまちサケでいっぱいになります。その後サケは雄雌に分けられて競りにかけられます。この時期、町の魚屋の店先もサケで占領され、他の魚は隅っこの方で肩身の狭い思いをしているようでした。

産卵のために帰ってきたサケは陸に近づくと餌を取らなくなり、雄は鼻の先が曲がってきます。銀色に輝いていた皮は黒っぽくなり、赤みがかった縞模様が現れます。腹には雌ならたくさんのイクラがあり、雄なら大きな白子が入っていますが、その身は油が抜け白っぽくなり、そのままで食べるには味が落ちてきます。

三陸地方ではこのようなサケを利用して、新巻鮭が作られます。作り方を紹介します。

- 胸鰭から尾鰭近くまで腹を開けて内臓を取り出し、中央にある骨の近くの血合い、エラを取り去る。

- 水洗いをした後、たっぷりと塩を擦り込む。そのときは尾から頭の方に向けて鱗に逆らって強く擦り込むのと、頭や目の部分の塩をきつくするのがコツ。

- 腹の中にたっぷりと塩を擦り込み、容器に入れて軽い重石をし、日が当たらぬ涼しいところで1週間ほどおく。

- その後水洗いをして余分な塩分を取り去る。

- 頭部を縄でくくり、腹の部分に割り箸を入れ、腹の中もよく乾くようにして2日から3日ほど干す。

このようにしてできあがった新巻鮭を切り身にして焼くと、薫製のような独特の風味があります。新巻鮭は各家庭でも作られますが、水産加工会社などでは大量に作るためそれを干す様子は、まさにサケのすだれです。

この時期は乾燥した西風が吹く日が多くなり、寒さも日に日に増していきます。このような天候が美味しい新巻鮭を作るのに役立つのですが、日に日に増す寒さはやはりこたえます。何かと忙しい初冬に暖かいと動きやすいし、暖房費も助かります。釜石に住んでいる間に、暖かい初冬の年もありました。暖かいので毎日の生活は楽でしたが、このような年の新巻鮭の味はイマイチのように感じました。

今年の10月は秋がどこにいったのだろうという感じでしたが、11月に入ったとたん連日のように冬型の気圧配置の日が続いています。毎日の天気予報でも「12月なみの寒さの日になります。」といっているのを耳にします。極端な寒さはごめん被りたいですが、寒い時期に寒くならないのも、よい新巻鮭ができないなどの影響が出てくるかもしれません。冬は寒いから冬なのですね。