健康天気ことわざ

No.40

2011.11.07

福岡義隆

シラカバの紅葉で春到来の遅速を予測

シラカバの葉がてっぺんから紅葉すれば、翌年の春の訪れは早く、下から紅葉すれば春が遅い

~ソ連などで伝承されている

昨今の地球温暖化やヒートアイランドで秋の紅葉が遅れ気味(図1参照)であるが、シラカバの紅葉のし方によって春の訪れの遅速度合を長期予報をしてくれるようである。シラカバの下の方の葉が紅葉すると言うのは放射冷却などによる接地逆転で低温になるからと考えられ、快晴続きが想定される。その分、冬の到来が遅いかやや長引くと思われる。一方、樹冠の方からの紅葉の場合はむしろノーマルに近い季節推移で、春の訪れも普通かやや早めということなのであろう。このシラカバによる長期予報を健康予報に置き換えてみると、放射冷却の激しく底冷えするような秋から冬はインフルエンザの発症も早まる可能性が高いと言えよう。

インフルエンザや肺炎の健康予報では、クルミなども良い指標になっているという。 「クルミの実が多く、キノコが少ない年は、冬は雪が多く、寒さが厳しい」とか「夏にイチゴや木の実が多いと、冬が寒い」とも言われる。まさに生物晴雨計であり、人間の健康へのバロメーターにもなり得るといえる。

樹木が天気予報計になる事例は特に北方地域に多い。老猟師の腰痛をネズの木が知らせてくれるようだ。ネズ(杜松)はヒノキ科の常緑針葉樹で、東アジアの北部に分布し、わが国では西日本に自生しているが、庭木、特に生垣として栽植されている。紫黒色の肉質の球果が実をむすぶが、これは杜松子(としょうし)と言って利尿薬になるとされる。

このネズの木質は天気の変化に敏感のようで、とくに年輪の層に見られる水分吸収の程度が天気によって違うという。乾燥時は下部の層が乾燥し、枝葉まっすぐであるが、湿度が高くなると層は水分で膨張して、枝は下に曲がる。その曲がり具合を観察して天気を予想するという古老の知恵である。

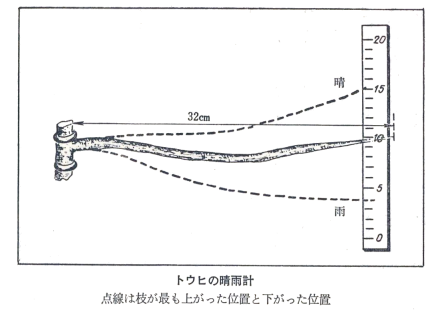

これと似たものにトウヒ(クリスマスツリーに使われ、日本ではモミという)がある。トウヒの枝は雨の前には下がり、天気が良くなると上がるのである(図2参照)。

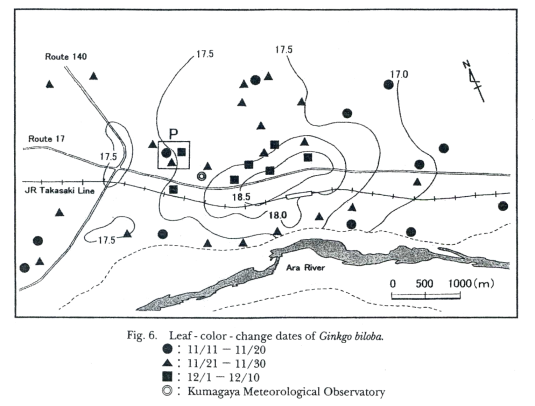

図1 熊谷市内のイチョウ黄葉日に及ぼすヒートアイランドの影響 (松本 2002)

図2 トウヒ晴雨計 (リティネツキー 1983)

文献:

リティネツキー著・金光不二夫訳:『天災を予知する生物』(総合出版、1983)