風を歩く

No.19

2006.02.27

吉野正敏

風枕(かざまくら)

明治初期生まれの私の祖母は、私が小さいころ、下の(図1)のような枕をまだ使っていた。頭が沈み込むようなフワフワな枕になれた現代の日本人には想像もつかないだろうが、高く、硬い枕だ。おそらく髷に結った髪が寝ている間にくずれないように考えたものであろう。このごろでも、テレビの画面で江戸時代のベッドシーンに時おりでてくる。

(図1)日本の昔の枕

(図2)風上から風下へ山越え気流の模式図。

A:山脈。画面に直角(画面の前後)に走る。海抜1,000-1,800mくらい。

B:風上は数百mの山岳地域。

C:風上には気流が集まりやすい谷地形。

D:風下には平野か水面(海または大きな湖)がある。

E:風下山麓のおろしかぜの強いところ。

F:山頂部の雲、風枕。

G:ジャンプする。

H:ジャンプした気流による雲。

I:上空は中層雲がひろがる。しかし、波頭の上はきれて青空。

J、K:レンズ雲。

風枕の雲は、山脈を横断する気流が風上側で水蒸気を凝結させて雲を生じ、雨や雪を降らせ、風下側で乾燥・昇温した風となって吹き降りる、フェーン現象によって生じる。風下の山麓からは壁のように見えるので、ドイツ・オーストリア・スイスなどではフェーン・マウアー(フェーン壁)と呼ぶ。風枕の雲は(図2)のような断面図で見れば、鶏のとさかの形をしている。イギリスのクロスフェルでは、この雲ができている時に吹く風下の強風をヘルムウィンドと言う。昔ヨーロッパで使われた戦闘用冑(日本ではいまでも使っているヘルメットの名の起こり)の上にとさか状のものがついていたが、これからの連想であろう。したがって、ヘルムウィンドは意訳すれば、“とさか風”となろうか。

カナダロッキー山脈の風下側山麓(東麓)では偏西風が山脈を吹越してフェーン現象によって乾燥し昇温した局地的な強風となる。これをシヌックと呼ぶ。このときロッキー山脈にかかっている雲をシヌックアーチと呼ぶ。“フェーン壁”、“シヌックアーチ”などより“風枕”のほうが優雅な表現と思うが、(図1)のような枕がなかった国ぐにでは致しかたなかった話かもしれない。

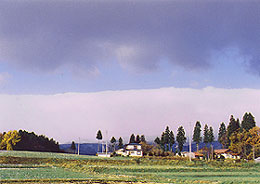

(写真1)奥羽山脈上の風枕を風下から見たところ。上空の青空との境がかなりはっきりしているのが特徴。手前(画面上部)の黒雲は(図2)のHを下から見ている。 2005年11月19日11時、雫石にて吉野撮影©

(写真2)アドリア海岸のヴェレビット山脈にかかるカパ雲(風枕)。 1972年10月31日10時、ロヴァニスコ(ザダールの近く)の南2kmにて吉野撮影©

日本では上越国境や鈴鹿山脈など冬に上空の西風が吹き下りてくる時にはっきりできる。風下側から観察すると、地上で強い風が吹く前に、この風枕ができていることがあるので、地上の強風の予知になる。アドリア海岸では、カパ雲ができはじめると、ヨットや沿岸のつり船は急いで港に帰る。